|

Опрос

|

реклама

Быстрый переход

Microsoft обвинили в мошенничестве с квантовым чипом на неоткрытых частицах, но компания готова защищать Majorana 1

12.03.2025 [15:47],

Геннадий Детинич

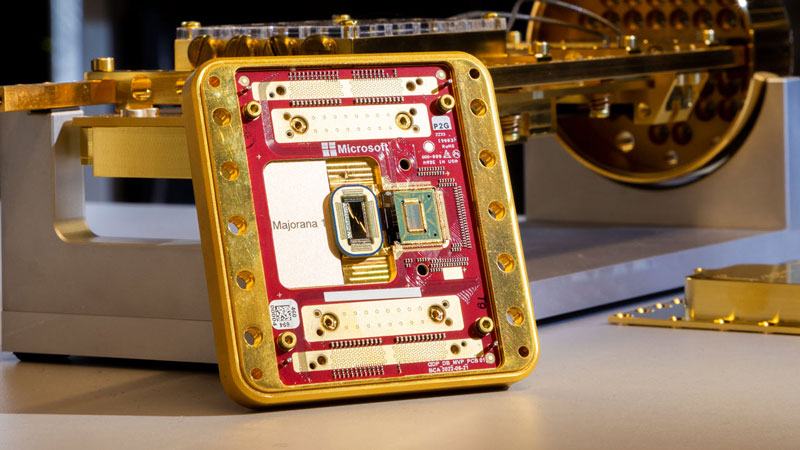

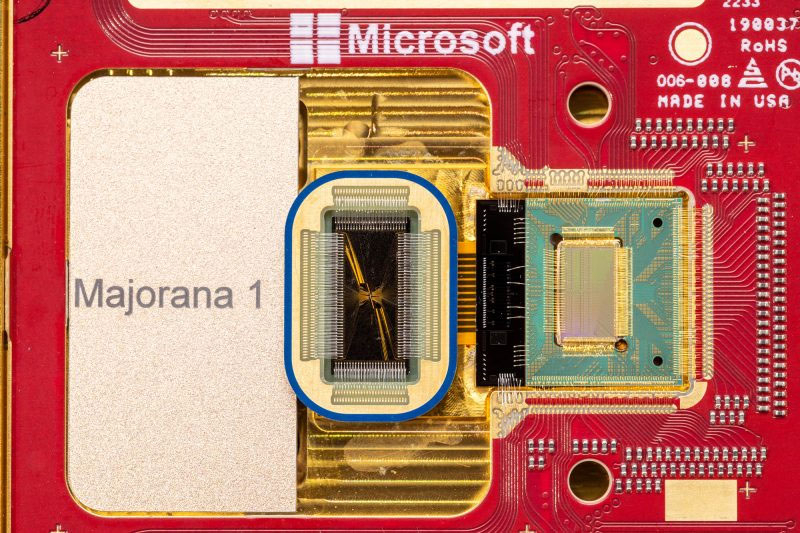

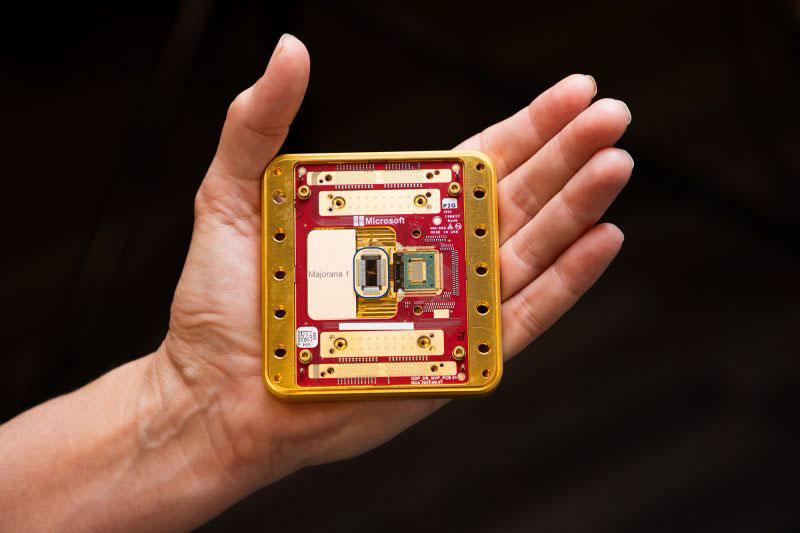

16 марта начнёт работу конференция American Physical Society (APS), на которой ожидаются горячие дебаты по поводу разработанного компанией Microsoft квантового процессора Majorana 1 на не открытых физиками частицах — фермионах Майораны. Все работы Microsoft по поводу разработки были настолько сомнительными, что ряд физиков открыто обвиняют компанию в мошенничестве. В научном сообществе конференцию APS ждут с нетерпением и советуют запасаться попкорном.

Источник изображений: Microsoft Заявления Microsoft о прорыве в разработке квантовых процессоров были сделаны в феврале, когда компания объявила, что её собственные специалисты создали «первый в мире топопроводник — революционный тип материала, который позволяет регистрировать майорановские частицы и управлять ими для создания более надёжных и масштабируемых кубитов, которые являются строительными блоками для квантовых компьютеров». Поскольку фермионы Майораны пока ещё никто из физиков не регистрировал, множество учёных восприняли заявления Microsoft о квантовом прорыве как «ненадёжные» и «по сути мошеннические». В то же время в компании настаивают, что всё сделали правильно, и скоро поделятся ещё более впечатляющими результатами, в частности, на предстоящей конференции APS. Почему это не было сделано сразу, в компании не объясняют. Один из аргументов Microsoft заключается в том, что статья была направлена для публикации в марте 2024 года, но вышла в печать в феврале 2025 года, хотя практика исправлять статьи широко распространена, и никто не мешал внести правки перед публикацией. Microsoft и раньше делала громкие заявления о частицах Майораны, но ничем хорошим это не заканчивалось: в 2021 году исследователи из Редмонда отказались от статьи 2018 года, в которой они утверждали, что обнаружили эти частицы. Новая статья также изобилует пробелами и неточностями, на которые специалисты начали указывать после публикации в Nature. Развёрнутый ответ на критику компания обещает дать на конференции APS в период с 16 по 21 марта.  Генри Легг (Henry Legg), преподаватель теоретической физики в Сент-Эндрюсском университете в Великобритании (University of St Andrews), недавно опубликовал критический обзор в виде препринта на сайте arXiv.org, в котором утверждает, что работа гиганта программного обеспечения «ненадёжна и требует повторного рассмотрения». Винсент Мурик (Vincent Mourik), физик-экспериментатор из немецкой национальной исследовательской организации Forschungszentrum Jülich, и Сергей Фролов, профессор физики и астрономии в Университете Питтсбурга в США (University of Pittsburgh), использовали YouTube, чтобы раскритиковать «отвлекающие факторы, вызванные ненадежными научными заявлениями Microsoft Quantum». В интервью The Register Фролов пошел ещё дальше: «Эти опасения возникли довольно давно, так что [реакция сообщества] была вызвана не только этим объявлением как таковым. Оно было сделано в такой экспрессивной манере, что, я думаю, вызвало реакцию, но [не изменило] основного понимания того, что это, по сути, мошеннический проект». Фролов пояснил своё резко негативное отношение к открытию тем, что «это предполагаемая технология, основанная на фундаментальных физических законах, которые не были установлены». «Так что это довольно серьёзная проблема», — сказал учёный. Фролов также заявил, что несколько недель назад в преддверии встречи APS на следующей неделе Microsoft уже поделилась данными с избранными исследователями, и это не укрепило уверенность приглашённых на мероприятие учёных в заявлениях компании. «Меня там не было, но я поговорил с несколькими людьми, которые были там… и они были не в восторге, и было много критики», — сказал он. Физик уверен, что встреча APS на следующей неделе не решит этот вопрос по двум причинам. Во-первых, он считает, что Microsoft неправильно поняла науку: «Как физик я могу сказать, что этот кубит, о котором они говорят, просто не может работать, потому что топологический кубит требует майорановских частиц, а без майорановских частиц он не может существовать». «Если все ваши результаты по Майоране будут тщательно изучены и подвергнуты критике, то это ни в коем случае не будет топологическим кубитом. Это оставляет только один вариант: это… ненадёжная демонстрация. И именно поэтому я говорю о мошенничестве, потому что на данный момент у меня нет других слов», — продолжает свои рассуждения Фролов. По мнению профессора, формат конференции APS на следующей неделе не позволит тщательно изучить заявления Microsoft. В письме в адрес APS он пеняет организаторам за то, что они не пригласили выступить с докладом критиков Microsoft. Также в письме содержится призыв к APS раскрыть информацию о выплатах, полученных от Microsoft, и уведомить участников конференции о проблемах сообщества, связанных с заявлениями гиганта программного обеспечения. Также автор обращения желает, чтобы Microsoft поделилась исчерпывающими данными о своём исследовании, чтобы при необходимости внести исправления. Критика со стороны Генри Легга связана с его мнением, что Microsoft опирается на тесты, которые не работают. «С этим так называемым протоколом топологического зазора возникает много проблем, — объяснил Легг. — И, в конечном счёте, он не даёт никакой информации о реальной физике, которая происходит в этих устройствах. В итоге протокол чувствителен к таким вещам, как диапазоны измерений». По мнению физика, компания в разных статьях использует разные диапазоны измерений, что она никак не объясняет в последней работе. Также учёный прослеживает несоответствия в статьях Microsoft за разные годы. «У них было определение топологического [состояния], а потом они его изменили, — сказал он. — По сути, они превратили его в нечто почти бессмысленное и, безусловно, бессмысленное, когда дело доходит до создания топологического кубита».  Проблема, с которой столкнулась Microsoft, объяснил Легг, схожа с проблемой, из-за которой исследователи компании отозвали свою статью 2018 года. По его словам, это стало необходимым, потому что описанное в ней поведение не было доказательством существования частиц Майораны, а лишь описанием нарушения в системе. «Суть в том, что системы, на которые они смотрят, по-прежнему так же неупорядочены, и качество устройств не улучшилось. Единственное, что улучшилось, — это качество пиар-кампании или, по крайней мере, уровень заявлений, которые они делают. И я бы сказал, что почти все в этой области [науки] согласны с этим», — отстаивает свою позицию учёный. В Microsoft обещают дать развёрнутый ответ на предстоящей конференции, продолжая настаивать на том, что они придерживаются научного подхода, и претензий со стороны рецензентов и редакции журнала Nature не было. «Квантовые жёсткие диски» стали ближе к реальности благодаря разработке австралийских учёных

21.11.2024 [14:34],

Геннадий Детинич

Учёные из Австралии сообщили о разработке «трёхмерных» топологических кодов коррекции ошибок квантовых вычислений. Предложенная ими схема использует для коррекции меньше физических кубитов в пересчёте на один логический кубит. Новшество обещает приблизить появление «квантовых жёстких дисков» — хранилищ квантовых состояний для вычислений с невообразимым уровнем производительности.

Источник изображения: ИИ-генерация Кандинский 3.1/3DNews Как известно, время когерентности кубитов — время удержания запутанных квантовых состояний — очень маленькое по причине их высочайшей нестабильности. И если с физикой бороться предельно сложно, то операции коррекции ошибок могут помочь в проведении безошибочных вычислений. Классические компьютеры это показали с достаточной убедительностью. Но в случае операций с кубитами всё намного сложнее — для них нужны свои коды и механизмы коррекции. Традиционным методом исправления ошибок в квантовых вычислениях признан так называемый топологический код или поверхностный код, у которого также есть другие названия. Это своего рода таблица или матрица, которая требует физической или схемотехнической реализации логических кубитов из нескольких физических. В идеале для безошибочной работы каждого логического кубита необходимо 1000 физических кубитов, но на таком подходе масштабируемую вычислительную квантовую платформу построить нельзя. Учёные из Австралии поставили перед собой задачу уйти от традиционного поверхностного кода и создать его трёхмерный аналог, который помог бы облегчить создание квантового вычислителя или симулятора с более эффективной коррекцией ошибок и экономным расходованием физических кубитов. Как недавно они сообщили в журнале Nature Communications, им это удалось. «Предлагаемая нами квантовая архитектура потребует меньше кубитов для подавления большего количества ошибок, высвободив больше для полезной квантовой обработки», — говорится в заявлении ведущего автора работы Доминика Уильямсона (Dominic Williamson), исследователя из Нано-института и школы физики Университета Сиднея (University of Sydney Nano Institute and School of Physics). «Этот прогресс имеет решающее значение для разработки масштабируемых квантовых компьютеров, поскольку позволяет создавать более компактные системы квантовой памяти, — сказано в аннотации к работе. — За счёт сокращения физических затрат на кубиты полученные результаты прокладывают путь к созданию более компактного "квантового жёсткого диска" — эффективной системы квантовой памяти, способной надёжно хранить огромные объёмы квантовой информации». Эксперимент 100-летней давности повторили на квантовом уровне, что впустит квантовые явления в наш мир

31.03.2024 [06:03],

Геннадий Детинич

Науке давно известен туннельный эффект, когда частицы преодолевают энергетический барьер, не имея для этого энергетических оснований. Это явление из квантового мира, которое нашло широкое применение в электронике. Теперь учёные расширили возможности туннелирования до группового поведения частиц, что стало повторением опыта 100-летней давности на квантовом уровне. Оказалось, группы электронов могут подталкивать одна другую к коллективному туннелированию.

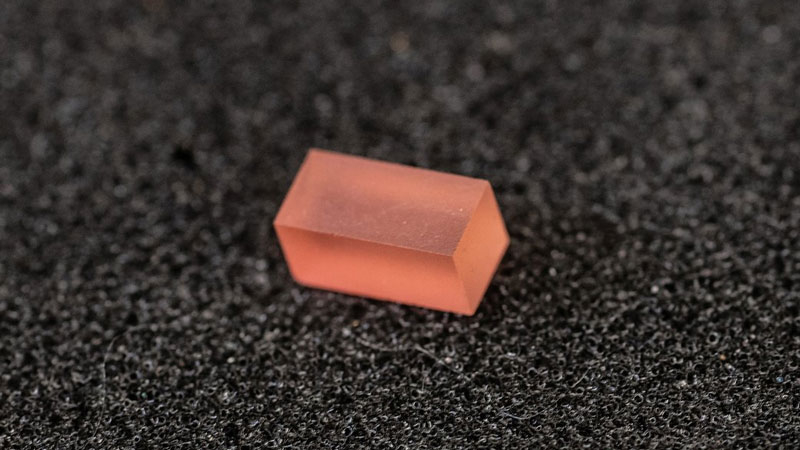

Образец «квантового» материала для эксперимента. Источник изображения: Lance Hayashida/Caltech В 1919 году немецкий физик Генрих Баркгаузен (Heinrich Barkhausen) поставил опыт, впоследствии названный его именем. На примере помещённого в катушку ферромагнитного материала он показал, что в процессе внешнего воздействия на материал происходит скачкообразное изменение его намагниченности. В процессе опыта Баркгаузена в подсоединённом к катушке громкоговорителе, например, возникал треск, когда к ферромагнетику подносили магнит. Намагниченность отдельных доменов затрагивала соседние, и это распространялось как лавина и, в то же время, скачками, пока материал полностью не становился намагниченным. Учёные из Калтеха (Технологического института Калифорнии) решили обнаружить такой же эффект на квантовом уровне без внешних воздействий чисто за счёт квантовых явлений. Фактически это была проверка на спонтанное групповое туннелирвоание. Они поместили в катушку такой ферромагнитный материал, как литий-гольмий-иттрий фторид, и охладили его до температуры вблизи абсолютного нуля. Катушка нужна была для измерения напряжения, которое там возникнет в случае, если в материале начнёт меняться намагниченность. После старта эксперимента учёные начали регистрировать скачки напряжения, аналогичные по природе шумам Баркгаузена. Это указало на то, что квантово-механическое туннелирование отдельных электронов привело к групповому или совместному туннелированию частиц. «Классически каждая из мини-лавин, в которых группы спинов меняют направление, происходит сама по себе, — говорят авторы работы. — Но мы обнаружили, что благодаря квантовому туннелированию две лавины синхронизируются друг с другом. Это результат взаимодействия двух больших групп электронов друг с другом, и благодаря своему взаимодействию они производят эти изменения. Этот эффект совместного туннелирования стал неожиданностью». Открытие даёт надежду на создание квантовых датчиков и других электронных приборов. Фактически квантовые явления в виде группового взаимодействия электронов можно использовать как макрообъекты, что упростит эксперименты в области квантовой физики и позволит использовать эти явления в обычной электронике и не только. Французы заявили о достижении квантового превосходства в радарных технологиях

21.07.2023 [16:03],

Геннадий Детинич

Квантовые технологии находят применение не только в сфере вычислений и защищённой связи. Радарные технологии тоже ждут квантового превосходства. Классические радары слепнут в условиях сильных помех, тогда как эффект квантовой запутанности способен прорвать эту пелену. Французские учёные заявили, что они добились успеха на новом направлении и показали 20-процентное превосходство квантовых радарных технологий над классическими.

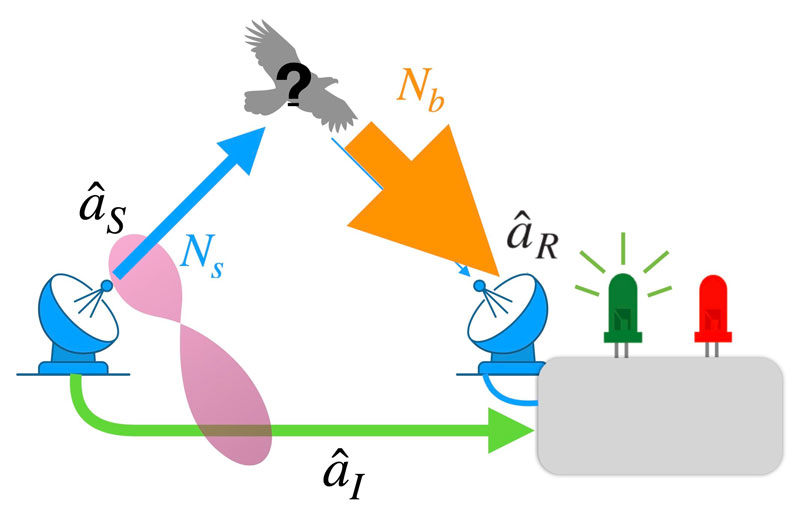

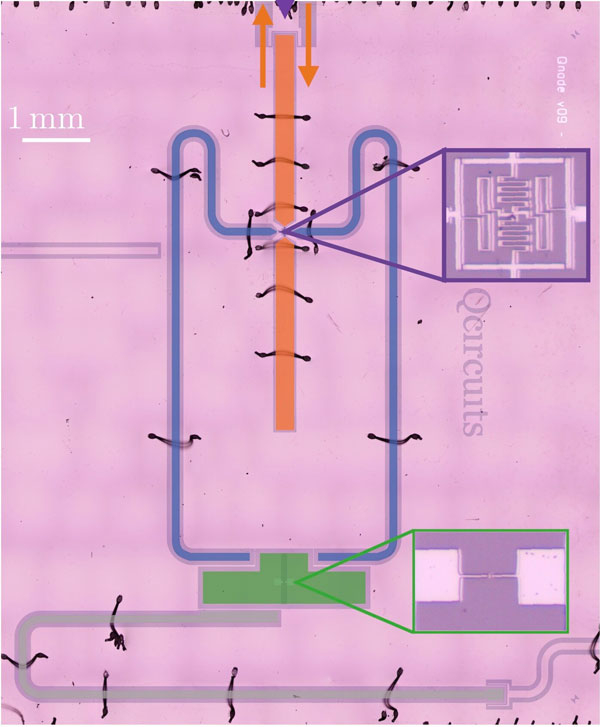

Источник изображения: Quantum Circuit Group (ENS de Lyon) О разработке в журнале Nature Physics сообщила группа исследователей из Высшей нормальной школы Лиона (Ecole Normale Supérieure de Lyon, CNRS). Учёные создали схему, в которой происходит запутывание двух микроволновых фотонов (квантов энергии), один из которых летит к цели, отражается от неё и в окружении шумов возвращается к источнику, где сравнивается с «холостым» фотоном, с которым он находится в состоянии квантовой запутанности. Эффект запутанности позволяет с большой точностью детектировать сигнал и выделяет его даже на фоне очень сильных помех. Измерение характеристик квантового радара показало, что опытная установка на 20 % превосходит возможности классических радаров определять цели. В теории эта разница может достигать четырёхкратного превосходства квантовых радаров, но для эксперимента даже такого преимущества достаточно, чтобы дальше работать в этом направлении.

Схема экспериментальной установки Следует сказать, что до этого никто не заявлял о создании схемы квантового радара для микроволнового диапазона. Предыдущие эксперименты были основаны на запутывании пар фотонов видимого или близкого к нему диапазонов, что наука освоила довольно хорошо. Но фотоны видимого или инфракрасного света, как нетрудно догадаться, будут бесполезны в дождь, снег и в густой облачности. Поэтому работающая схема квантового радара с фотонами микроволнового излучения в гигагерцовом диапазоне, где работают классические радары, это определённый прорыв, которым можно гордиться. Но также не следует забывать о разработках китайцев, которые тоже заняты серьёзными исследованиями в области квантовых радаров. Они также преуспели в экспериментах с запутыванием фотонов в оптическом диапазоне и представили альтернативу микроволновым фотонам в виде излучения запутанных электронов, разогнанных до скорости, близкой к световой. Во всех случаях серьёзным недостатком таких решений было и остаётся необходимость сильнейшего охлаждения запутанных частиц, что было также в случае схемы французских учёных. |